2025年7月27日

住まいのDIY講座 No.61 ~家庭菜園DIY(肥料編)~

家庭菜園をされている方も多いと思うので、土・肥料作りのDIYです。

化成肥料など、市販の肥料は「化学肥料は一時的に栄養は供給されるものの、長い目で土が傷む」という説も見たことがあり、出来るだけ自然界にあるもので肥料作り、土作りを行いたいと思ったのがきっかけです。

あとは出来るだけお金をかけずに廃材や残渣などでできるものという裏コンセプトもありますwww

下記内容はYoutube等を参考にはしていますが、我流を含むため、正しいかどうかは正直わかりません。

(文章もGoogleのAI回答のままコピペを含みます)

【前提】

肥料の三要素は窒素、リン酸、カリウムです。それぞれ下記の効果があります。

◆窒素(N):葉や茎の成長

◆リン酸(P):根や花、実の形成

◆カリウム(K):代謝や病害虫への抵抗力を支える

またそれ以外にも、カルシウムが大事なことも知られており

◆カルシウム(Ca):植物の細胞壁を強化し、病害虫に対する抵抗力を高める。また、根の生育を促進し、酸性の土壌を中和する働きもあり、植物の生育に不可欠

さらに土の中に微生物が多いほど良い土と言われており、根の生育に微生物は不可欠だそうです。

◆微生物:栄養素の吸収を助けるだけでなく、土壌の肥沃性向上にも重要な役割を果たします。

【米ぬか発酵肥料】

米ぬかは、N、P、Kをバランスよく含んでおり、有機肥料として利用できます。特にリン酸(P)を多く含み、作物の生育を促進する効果があります。また、米ぬかは土壌微生物の活性化を助け、土壌改良にも役立ちます。

去年まではそのまま入れていましたが、いまいち効果を感じづらかったので、今年は発酵肥料にしてみました。

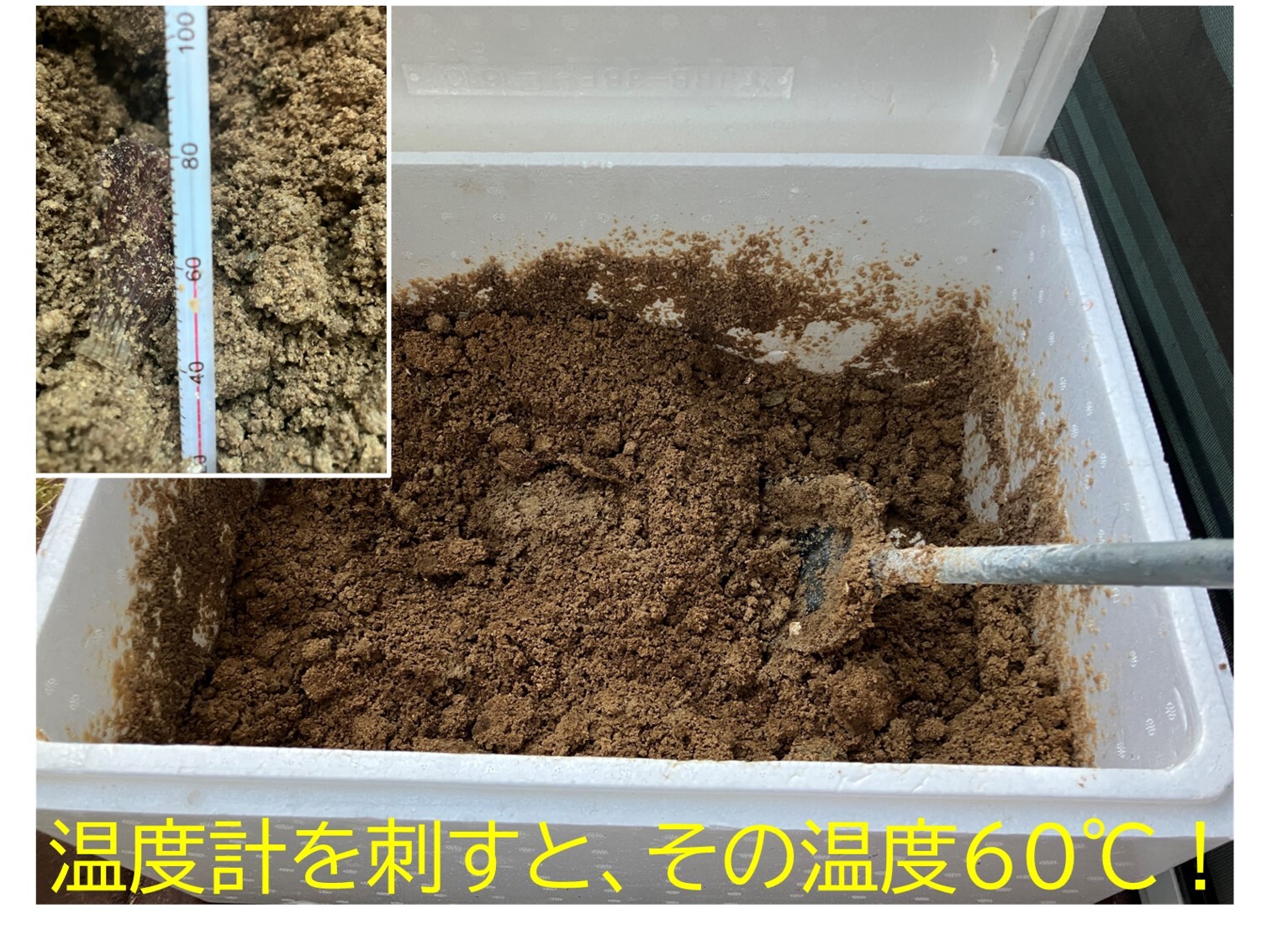

◆米ぬか発酵肥料作り方:精米所で「無料でもらえる米ぬか」を、スーパーで「無料でもらえる発泡スチロールケース」にたっぷり入れる。納豆1パックをフードプロセッサー等で水とともに粉々にする。米ぬかに納豆液をしっとりする程度まで入れて、よく混ぜる。2日ほどで湯気が出るほど発酵するので、毎日混ぜて空気に触れさせる。

◆毎日の手入れ:発酵が始まったら野菜くずや動物性の残渣も入れてOKです。発酵で温度が上がっているので、すぐに形が見えなくなります。(必ず毎日混ぜる)

◆使い方:根が広がるように、葉が広がった先端くらいの真下を目安に土に撒く(埋める)。

※発酵すると甘い匂いがして虫が寄ってくるので蓋つきの箱がいいかもしれません。

※攪拌をさぼるとカビるので、注意。

※水分が蒸発すると発酵が止まりますが、追加して攪拌すると再度発酵が進むので、状況に応じて水分の追加を!

【カルシウム液肥】

よく植木鉢等に卵の殻を砕いて入れる方がいらっしゃいますが、真似したところあまり効果を感じられなかったので、クエン酸で溶かして卵殻溶液を作成しました。(ネットではレモン汁で溶かすと書いてました)

◆カルシウム液肥作り方:瓶に殻を入れ、すりこぎ棒などで細かくする。クエン酸と水を入れて、よく混ぜる。二酸化炭素が発生するので、瓶の蓋は密閉しない。毎日シャカシャカ振って溶かす。

◆使い方:適度に薄めて、葉にかけないように、土に撒く。

◆クエン酸効果:植物の根の活性を高め、栄養吸収力を向上させるとされています。また、PやKを溶解させ、植物がより効率的に吸収できるようにするそうです。

※カルシウム液を葉にかけると、気孔をふさいで枯れるかもしれない?枯れないかもしれません。

※生卵の殻は白身が残っていたりして腐る可能性があるので、ゆで卵の殻など殻だけの状態になっている方がいいかもしれません。

※殻の内側の薄皮は溶けないので、やっぱりゆで卵の殻が良さそうです

【納豆菌(微生物)】

納豆菌は、土壌改良に役立つ微生物であり、窒素を固定する働きがあります。納豆菌は、デンプン、セルロース、タンパク質を分解する酵素を出し、植物ホルモンを生成し、病害虫の防除にも役立ちます。

去年納豆液を植物に与えたところ、あげない年に比べて成長も身の成りも「よかった気がした」ので、今年も!

◆納豆液作り方:納豆パックのヌメヌメを洗った液をペットボトル等に入れ、暖かいところで数日培養する。納豆菌は倍々でものすごい数に増えますが、見えません。

◆使い方:土への浸透が良くなるように、雨の次の日などに撒く。また葉にスプレーすると病気予防にもなります。

【段ボールコンポスト】

数年前にやっていたことがありますが、動物性・植物性残渣をガンガン分解します。2~3か月に渡って投入し続けても全体のボリュームが増えず、栄養満点の肥料が出来ます。

ただ、もみ殻燻炭など、無料では手に入らないものもあります。

◆作り方:段ボールを強化のために2重にして、中にピートモス (15L)ともみ殻くん炭 (10L)を入れる。あとは残渣を入れて混ぜるだけですが、適度に湿気もあった方がいいので、残渣は水切りせず、魚のあらなども遠慮なく入れて大丈夫です。

【シュレッダー紙ごみ混合土】

これは来年試してみようと考えていますが、タイトルの通り、ちょっと驚く土作りです。

◆作り方:その名の通り、シュレッダーのバラバラの紙屑を土に混ぜ込むだけです。トリコデルマ911菌というのが紙を分解し、植物にもいい効果があるそうです。

「シュレッダーくず」リサイクルし“培養土”として活用 – RKBオンライン

◆効果:リンクの写真の通り効果てきめん、これを発見した方と企業の共同開発商品も販売されています。

リサイクル商品開発の取り組み – 株式会社大石物産株式会社大石物産

ブログアップするタイミングが、実がなる直前になってしまいましたが、皆さんの家庭菜園で野菜や果物がたっぷりと生りますように!

- 加納貴志